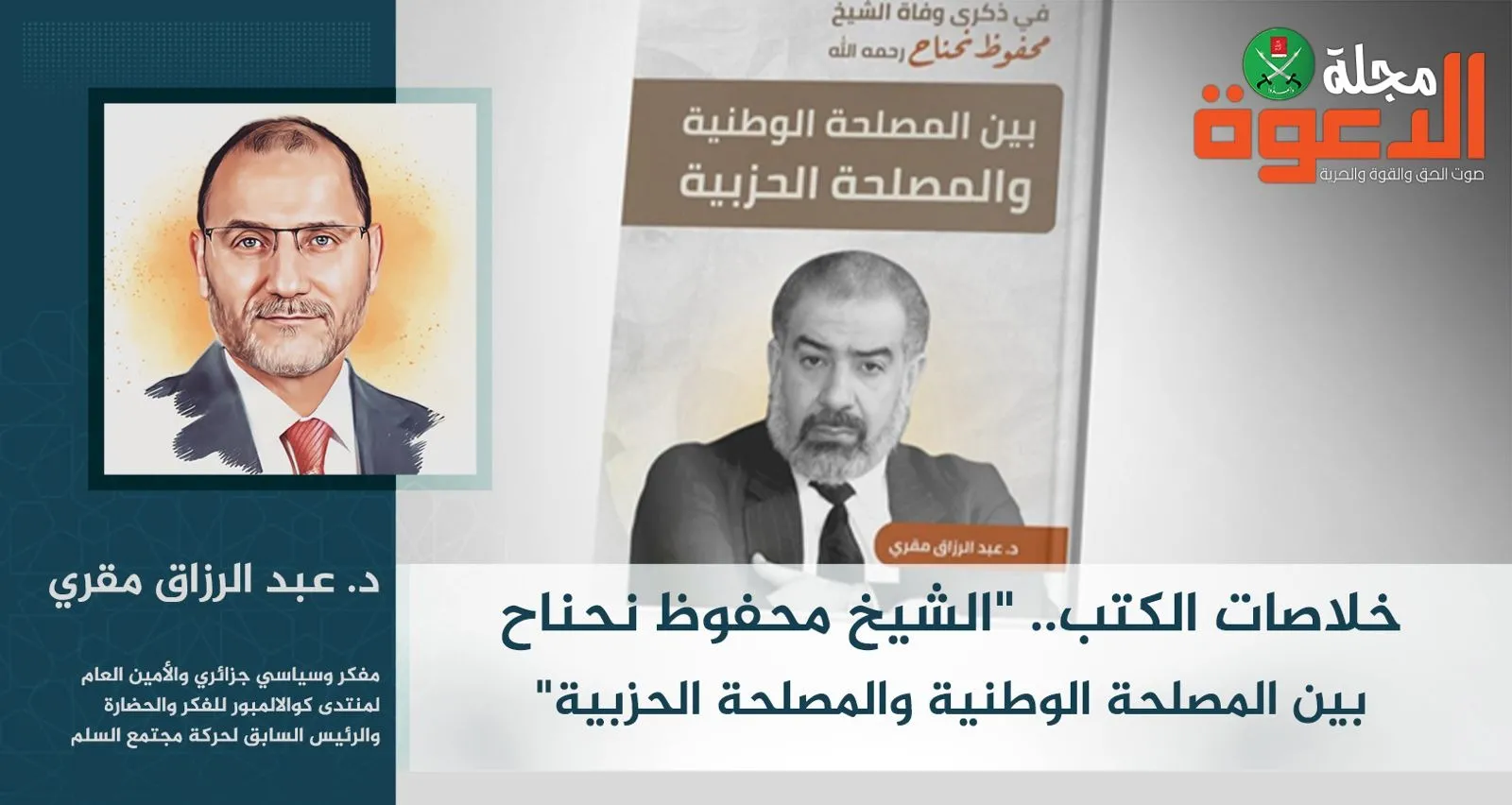

خلاصات الكتب.. "الشيخ محفوظ نحناح بين المصلحة الوطنية والمصلحة الحزبية"

" الشيخ محفوظ نحناح بين المصلحة الوطنية والمصلحة الحزبية"

د. عبد الرزاق مقري

مفكر وسياسي جزائري، الأمين العام لمنتدى كوالالمبور للفكر والحضارة، الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم.

هذا الكتاب:

في هذا الإصدارخ القيم، يضع الدكتور عبد الرزاق مقري إشكالية البحث ضمن الإطار العلمي لمفهوم الحزب والمصلحة الحزبية ، ويحدد مفهوم المصلحة الوطنية ضمن إطار المصلحة الشرعية في الإسلام، وكيف تبني العلاقة بين المصلحة الحزبية والمصلحة الوطنية، ويستصحب في ذلك سيرة ومسيرة الشيخ محفوظ نحناح، رحمه الله، من خلال منظور عميق لتحولات العمل السياسي الإسلامي في الجزائر.

يعالج المؤلف ثنائية معقدة لطالما أثارت جدلاً في الساحة السياسية: المصلحة الوطنية والمصلحة الحزبية، مستعرضًا كيف تجسدت هذه الثنائية في فكر الشيخ نحناح وممارسته السياسية، التي تميزت بفهم دقيق لمعنى المصلحة من منظور شرعي وفي الفكر السياسي الحديث، ولأهمية العمل الحزبي لتحقيق المصلحة الوطنية، وعدم تعارض المصلحة الوطنية مع المصلحة الحزبية في الأصل، وما هي ضوابط المصلحة الوطنية وكيف تحدد ومن يحددها، ومتى يكون التعارض وكيف يكون الترجيح.

يقدم الكاتب صورة واضحة لمسيرة الشيخ محفوظ الدعوية والسياسية وكيف تبلور منهجه وكيف تحددت معالمه إلى حين وفاته رحمه الله. هذا الإصدار ليس فقط وفاءً لذكرى أحد رموز الإصلاح والدعوة في الجزائر، بل هو أيضًا دعوة للتأمل وإعادة التفكير في أسس العمل السياسي النبيل.

الفصل الخامس: التحليل والخلاصات

هذا الفصل لم يكن ضمن البحث الذي تم تقديمه في ملتقى الشيخ محفوظ رحمه الله في إسطنبول عام 2022 في ذكرى وفاته التاسعة عشرة، ولكنه أضيف قبل الطباعة والنشر في عام 2025 في الذكرى الثانية والعشرين لوفاته رحمه الله لمزيد من الفائدة، وهذه الإضافة هي اختصار للمعلومات التاريخية الواردة في البحث، التي لا تتغير، مع تحليل للمعطيات من زاوية نظر جديدة بعد نهاية عهدتي في هياكل الحركة، وهي أضافة معروضة للنقاش والإثراء.

حاولت في هذا البحث أن أقترب من فهم علاقة المصلحة الوطنية بالمصلحة الحزبية، مستصحبا تجربة الشيخ محفوظ نحناح وحركة مجتمع السلم بهذا الصدد.

ألزمني المطلب العلمي أن أضع أولا إطارا تعريفيا لمعنى الحزب والمصلحة الحزبية، ومعنى المصلحة الوطنية وسياقاتها الفكرية والفلسفية.

فتطرقت إلى مفهوم الحزب في السياق القرآني، وكيف أنه يتناول عبارة الحزب في سياق سلبي كقوله تعالى في سورة المجادلة: (( أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون ـ 19)) وفي سياق إيجابي كقوله سبحانه في سورة المجادلة: (( أؤلئك حزب الله ألا إنّ حزب الله هم المفلحون ـ 22))، ثم شرحت أن الحزب هو تنظيم بشري يتحزب فيه أفراده ليقوّي بعضهم بعضا وليتعاونوا على غاية ما، فيكون الحزب صالحا إذا كانت الغاية صالحة، ويكون فاسدا إذا كانت الغاية فاسدة.

ولا نجد في تراثنا الإسلامي تأصيلا لمفهوم الحزب والتحزب أفضل مما ورد في مجموع فتاوى ابن تيمية (11/92)، فقد بين بكلام شاف كاف بأن الحزب وسيلة لفعل الخير ، ولكن لا يكون أبدا هو الشاهد على الحق أو القائم على الباطل لمجرد وجوده، فالحق يبقى حقا وهو الشاهد على الحزب والباطل يبقى باطلا بمعزل عن الحزب، ولا تكون موالاة المتحزبين لبعضهم بعضا بالحق والباطل مراعاة للحزب، ولكن يحكم علاقاتهم مراعاة الحق والباطل، فإن كان الحب والبغض في الحزب وليس في الحق أو الباطل فإن في ذلك انحراف بيّن عن الشريعة الإسلامية.

ويحسن بنا مراجعة النص كما ورد في الفتاوى، يقول ابن تيمية: (أما لفظ (الزعيم) ؛ فإنه مثل لفظ الكفيل والقبيل والضمين، قال تعالى: {وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعيرٍ وأنا بِهِ زَعيمٌ} ، فمن تكفل بأمر طائفة، فإنه يقال: هو زعيم، فإن كان قد تكفل بخير كان محموداً على ذلك، وإن كان شراً كان مذموماً على ذلك. وأما ((رأس الحزب))، فإنه رأس الطائفة التى تتحزب، أي: تصير حزباً، فإن كانوا مجتمعين على ما أمر الله به ورسوله من غير زيادة ولا نقصان، فهم مؤمنون، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، وإن كانوا قد زادوا في ذلك ونقصوا مثل التعصب لمن دخل في حزبهم بالحق والباطل والإعراض عمن لم يدخل في حزبهم، سواء كان على الحق والباطل ، فهذا من التفرق الذي ذمه الله تعالى ورسوله، فإن الله ورسوله أمرا بالجماعة والائتلاف، ونهيا عن التفرقة والاختلاف، وأمرا بالتعاون على البر والتقوى، ونهيا عن التعاون على الإثم والعدوان)

بعد ذلك عملنا على تعريف الحزب في المنظمات الدولية والقوانين الحكومية، وتبيين الأسس التي يقوم عليها الحزب، بما يميزه عن غيره من الأحزاب، من حيث الرؤية والبرامج والهياكل والحاضنة الاجتماعية، والوسائل التي يستعملها، والأدوار التي يقوم بها حين يكون في السلطة لخدمة المواطنين من خلال البرامج الحكومية، وأدواره حين يكون في المعارضة للتعبير عن أشواق ورغبات الشعب ومراقبة الشأن العام والضغط على السلطات للاستجابة لمطالبه.

وبيّنا أوجه الاعتداء على الحزب، في وجوده وحقوقه المختلفة، وحقوق أعضائه، وأساليب التضييق عليه بما يفقد مصالحه الحزبية فيؤثر ذلك عن المصلحة الوطنية.

وفي تحديد مفهوم المصلحة الوطنية – ضمن الإطار التعريفي – اتضح أن هذا المصطلح لا معنى له في الدول الديمقراطية حين يتعلق بالنقاش السياسي الداخلي إذ لا يوجد فيها مجالٌ يُمنع بخصوصه النقاش السياسي، ولا سقفٌ لمعارضة السلطات الحاكمة، ولا حصانة من النقد لأي مؤسسة سيادية أو حاكم ولو كان رأس الدولة، سوى ما يتعلق أحيانا ببعض الإجراءات التي تُتخذ في ظروف أمنية استثنائية، أو في زمن الحروب، ضمن ما يسمى ب”la raison d’état” التي تُترجم ب”المصلحة العليا للدولة” أو “مبررات الدولة” وهي إجراءات تتعلق أكثر بالسياسة الخارجية ونادرا ما تُتداول في الدول الديمقراطية في نقاش السياسات الداخلية.

إنما تستعمل كلمة المصلحة الوطنية في النقاش الداخلي بشكل مبالغ فيه في البلاد غير الديمقراطية، وخصوصا الدول العربية، لتحصين النظام السياسي ورموزه وليس الدولة والبلد، في مواجهة نقد المعارضة، وإرباك هذه الأخيرة وتعقيدها.

فهي عبارة استُعملت منذ نشأتها في عصر النهضة في أوربا في الإطار الخارجي في مواجهة الدول الأخرى، وتطورت من خلال كتابات العديد من الفلاسفة الغربيين الذين أسّسوا للمذهب الواقعي أمثال ميكيافيلي، وتوماس هوبس، وهانس مورغانتو وغيرهم. وقد اعتمد الملوك والأمراء الأوربيون هذا الاتجاه للتحلل من الأبعاد الدينية والأخلاقية في العلاقات الدولية، في الحروب بينهم وأثناء حركة الاستعمار وشن الحروب على الأمم الأخرى، كما استُعمل مفهوم ” المصلحة الوطنية” لتجاوز حدود المذاهب والاتجاهات الدينية المسيحية ابتداء من رئيس الوزراء الفرنسي أرمان دي ريشليو الكاثوليكي الذي تحالف مع بريطانيا البروتستانتية ضد الإمبراطورية الرومانية المقدسة الكاثوليكية في حروب الثلاثين سنة في القرن السادس عشر. ثم أصبح “المذهب الواقعي” هو المذهب المهيمن والسائد في السياسة الخارجية الغربية، خصوصا في الولايات الأمريكية المتحدة، وخلت السياسة الدولية عن أي بعد أخلاقي بذلك في الزمن الراهن.

وفي الفصل الثاني المتعلق بالعلاقة بين المصلحة الشرعية والمصلحة الوطنية بيّن البحث أنه لا يجب ترك تحديد المصلحة الوطنية لأهواء الحكام ومصالحهم الشخصية، وإنما تُحدد المصلحة الوطنية بأمرين اثنين أولهما هدي الشريعة الإسلامية وما فيها من كنوز في دراسات “المصلحة الشرعية”، وثانيها بالتشاور والاتفاق الجماعي.

أما “المصلحة الشرعية” فقد كتب فيها علماء الأمة، بشمول ودقة، أكثر بكثير مما كتبه الفلاسفة الغربيون في تحديد مفهوم “المصلحة العامة” منذ وقت مبكر في تاريخ التشريع الإسلامي إلى يومنا هذا.

فقد اتفق علماء الأمة، كالغزالي وابن تيمية وابن قيم وغيرهم على أن ” مبنى الشريعة على تحصيل المصالح وتكليفها، وتقليل المفاسد وتقليلها”

وقسّموا المصلحة في الشريعة الإسلامية عدة أقسام للموازنة بينها وترجيح بعضها على بعض، ومن ذلك تقسيم المصلحة من حيث اعتبار الشرع إلى مصلحة معتبرة شرعا ومصلحة ملغاة شرعا، ومصلحة مرسلة لا معتبرة ولا ملغاة، يُنظر إليها بمدى تحقيق مقصود الشارع، ومن حيث قوتها وأهميتها، وفق ما عرّفها الشاطبي، إلى مصلحة ضرورية “لا بد منها لقيام مصالح الدين والدنيا، أو مصلحة حاجية “تحتاجها الأمة لانتظام أمورها على وجه أحسن للتوسعة ورفع الضيق، أو مصلحة تحسينية من قبيل التحسين والتزيين وهي ما كان بها كمال الأمة في نظامها حتى تعيش آمنة مطمئنة ولها بهجة منظر في مرمى بقية الأمم، ومن حيث الشمول إلى مصلحة عامة تتعلق بجماعات في الأمة، كمصلحة فئة معينة أو أصحاب حرفة ما، أو مصلحة خاصة لشخص بعينه، كما يضيفه الطاهر بن عاشور في تعريفاته.

أما عن التشاور والاتفاق، فهو ما حددته الديمقراطية العصرية عبر مفهوم “العقد الاجتماعي” الذي يحدد الواجبات والعلاقة بين الحاكم والمحكوم و”دولة القانون” التي يشرع فيها ممثلو الشعب، المنتخبون بحرية ونزاهة، ويعيش فيها الناس تحت سلطة القانون، حاكمهم ومحكومهم.

وقد شدد الشيخ محفوظ نحناح على ذلك كثيرا حينما رأى التعسف الكبير الذي أبانت عليه السلطات الجزائرية في استعمال عبارة ” المصلحة الوطنية” فأطلق عبارة ” المصلحة الوطنية المتفق عليها”، مؤكدا بأن لا التزام بين الحاكم والمحكوم إلا بالمصلحة الوطنية المتفق عليها.

ثم انتهى البحث في هذا المحور إلى وضع معايير أساسية لتحديد “المصلحة الوطنية” فذكر ، من جهة، ما يدخل فيها ولا يصح الاختلاف بشأنه، كالقضايا التي تتعلق بهوية البلد وثقافته، وبمصالحه الاقتصادية ذات النفع العام على البلاد والعباد، وما يتصل بأمن البلد وأمن السكان، وبالاستقرار الاجتماعي ووحدة البلد، وما يضمن كرامة الإنسان وحريته وحقوقه الأساسية، وما يحمي الدولة و يحقق سلامة مؤسساتها، وما يمنع الفساد وكل أنواع الضرر والغش ومصادرة الإرادة الشعبية، وما يتعلق بصيانة السيادة الوطنية ومنع الخيانة والتبعية. وبيّن، من جهة أخرى، ما لا يدخل في المصلحة الوطنية، مما يُتحمل الاختلاف بشأنه، كالسياسات والقرارات والقوانين والبرامج الحكومية، وشخصية الحاكم وتصرفاته، في أي موقع كان، على المستوى المحلي أو المركزي، وما يتعلق بالتصرفات المهددة للمصالح الوطنية المذكورة أعلاه التي قد يتخذها الحكام، وما يتصل بالعلاقات العادية الداخلية والخارجية التي يقوم بها الأفراد والجماعات التي لا تهدد المصالح الوطنية المذكورة.

في الفصل الثالث حرص البحث على التأكيد بأن المصلحة الحزبية جزء من المصلحة الوطنية، وكما هي كل حقيقة قد يكون لها استثناء لا يقاس عليه.

فما دام دور الحزب هو السعي للوصول إلى السلطة، وما دامت غاية السلطة هي تحقيق مصلحة البلاد والعباد، فإن الحزب هو من يجسد ذلك من خلال برنامجه وعمل أفراده الذين يختارهم الشعب لذلك، فالمصلحة الحزبية والمصلحة الوطنية متداخلتان على هذا الأساس.

وما يجعل عمل الحزب ينتهي إلى تحقيق المصلحة الوطنية هو ذلك التدافع الذي تؤطره الديمقراطية لكي يكون حضاريا ويضمن تداولا سلميا حقيقيا على السلطة، فإن غاب التدافع حلّ الاستبداد والفساد، حتى وإن وُجدت التعددية الحزبية كما هو حاصل في ديمقراطيات الواجهة.

وبالرغم من أنه يصعب تصور وجود الديمقراطية في أنظمة الحزب الواحد فإن حزبا واحدا بداخله رقابةٌ على الشأن العام وتدافعٌ حقيقيٌّ حول الأفكار والبرامج والمصالح وتداولٌ فعليٌّ أفضل من تعددية حزبية دون تدافع ودون رقابة على الشأن العام. ولهذا قد تفُضَّل أحاديةُ الحزب الواحد الصيني بواقع التدافع الحقيقي الحاصل فيه عن التعددية الحزبية الصورية في العالم العربي، التي تحكمها قوى فاعلة من خلف المشهد السياسي لا أحد يستطيع أن يسائلها.

تؤدي الأحزاب أدوارا مفيدة جدا للأوطان من حيث استيعابها للخلافات وتوجيهها وجهة قانونية إيجابية، ومن حيث تمكينها للمواطنين من المشاركة في الشأن العام ونفع بلدهم بكفاءاتهم، ومن حيث تأهيل النخب وتدريبهم وتكوينهم بالمعارف والتجارب، وتفتيق قدراتهم بالفرص التي تتاح لهم، وصقل شخصيتهم بالقيام بالواجب وتحمل المسؤوليات، ومن حيث التوعية الشعبية ورفع مستوى الجماهير عبر الخطاب السياسي والتنافس على البرامج بين الموالاة والمعارضة، وشرح قرارات ومنجزات الحكومة أو كشف أخطائها وعيوبها وحالات الفساد.

كما تؤدي الأحزاب أدوار الوساطة بين السكان والحكام، للاستفادة من الخدمات الحكومية ولحل الأزمات وتقريب وجهات النظر بما يحدد المشترك الوطني والتعارف والتفاهم، وأدوار الدبلوماسية الشعبية والدبلوماسية البرلمانية للدفاع عن البلد وبما يحقق مصالحه ويعرّف الغير به وبالفرص المتوفرة فيه في مجالات الاستثمار والتعاون الدولي وما يتصل بذلك.

ومن أهم ما تقوم به الأحزاب دورها في رسم السياسات الحكومية وتوجيه القرارات الرسمية سواء ما تقوم به أحزاب الأغلبية بشكل مباشر، أو ما تقوم به أحزاب المعارضة بشكل غير مباشر عبر فرص التشريع البرلماني وأدوات الرقابة، ومن خلال وسائل الضغط الشعبي والإعلامي المختلفة، بما يجعل الأغلبية تحاول سحب البساط من منافسيها بتبني المطالب الممكنة.

ويسجل التاريخ أن كثيرا من الأوطان نهضت بعزمات قيادات سياسية وحزبية نذرت نفسها لرقي بلدانها فكبرت بلدانها وكبرت هي معها.

ومما يجدر التنبيه إليه أنه قد يحدث تعارضٌ بين المصلحة الحزبية والمصلحة الوطنية، فإن قدمت القيادات الحزبية في هذه الحالة المصلحة الوطنية تكون قد خدمت مصلحة حزبها، لما تمنحه إياه من مصداقية وسمعة طيبة سيستفيد منها لاحقا.

غير أن هذا التعارض تعارض استثنائي، يحدث بشكل نادر في زمن الأزمات والحروب. فإذا طُلب في بلدٍ ما من الأحزاب أن تظل تقدم مصلحة الوطن على مصلحة الحزب، فالمشكلة في من يقود الوطن لا في من يقود الأحزاب، لأن استمرار أزمات الوطن دليل على فساد أو عدم أهلية من يقود الوطن، وتصبح المصلحة الوطنية في هذه الحالة منوطة بتغيير من يقود الوطن، وليس في إرهاق الأحزاب بالتخلي الدائم عن طموحاتها.

وفي الفصل الرابع والأخير ، ركّز البحث على شخصية الشيخ محفوظ نحناح رحمه الله، فذكر بنشأته وركائز بناء شخصيته، ومساهماته الدعوية، وسبقه في العمل السياسي، ومعارضة النظام السياسي الأحاديّ ونهجه الاشتراكي، معارضة صارمة أدت إلى سجنه، وعن مرحلة الثمانينات بعد خروجه من السجن وما تميز به في نهجه الدعوي ومنهجه السياسي المرن والمعتدل المتوائم مع الانفتاح السياسي في عهد الشاذلي بن جديد.

ثم تم التطرق الى مرحلة التعددية وما صاحبها من استقطاب شديد، خصوصا بعد إلغاء الانتخابات التشريعية، ومحاولاته، رحمه الله، رأب الصدع بالحوار عبر المبادرات العديدة التي أطلقها في اتجاه الأحزاب بكل توجهاتها والسلطة الحاكمة بكل تناقضاتها، من أجل تحقيق المصلحة الوطنية، وكيف أنه صار مقتنعا بضرورة العودة إلى مسار انتخابي جديد يفصل فيه الشعب في الأمر، خصوصا بعد فشل مبادرة العقد الوطني التي أطلقتها المعارضة، وفشل مبادرة الندوة الوطنية التي نظمها النظام السياسي، اللذين شارك فيهما مع ممثلين حزبه ثم انسحب منهما كلاهما لعدم توفر إرادة اجتماع طرفي الأزمة.

لقد دفع استحكام الأزمة الأمنية الشيخ محفوظ إلى تغيير أولياته، بتقديم المصلحة الوطنية على المصلحة الحزبية، وتأجيل طموحه الشخصي والحزبي إلى ما بعد الأزمة، فتبنى مقاربة المشاركة السياسية والدخول في مؤسسات الدولة، ابتداء من المشاركة في الانتخابات الرئاسية عام 1995 ومختلف الانتخابات التشريعية والمحلية وفي العديد من الحكومات، وذلك للمساهمة في وقف سيل الدماء وتحقيق الاستقرار وحماية الوحدة الوطنية، وبلور في هذا الإطار مقاربة التفريق بين النظام السياسي الذي يمكن معارضته عند الاقتضاء والدولة التي يجب صيانتها في كل الأحوال.

وكان ثمة في هذا السلوك السياسي شيء من المصلحة الحزبية كذلك، من زاوية أنه كان يقصد رحمه الله من المشاركة السياسية المحافظة على بقاء حزبه في الساحة، ولتجاوز مكائد التيار العلماني الاستئصالي الذي استغل فرصة الأوضاع الأمنية للتحكم في دواليب الحكم، والمحافظة على مناضليه من التهديدات التي كانت تحيط بهم من جهات متعددة، وصيانة الفرص المستقبلية لمشروع حزبه، وكذا تدرب مناضليه على تسيير الشأن العام ومحاولة التأثير من داخل مؤسسات الدولة.

غير أن هذا النهج حورب من طرفي الصراع فقتل الإرهاب قرابة 400 فرد على رأسهم نائب الشيخ محفوظ ورفيق دربه الشيخ محمد بوسليماني رحمهما الله، واستُحكمت سياسات الإقصاء من قبل النظام السياسي عبر مسار التزوير المستدام، وإقصاء إطارات الحركة لأسباب سياسية، ومحاولة التضييق على وجود الحركة في المجتمع المدني ومختلف مكامن القوة في الدولة والمجتمع.

لقد فاجأ الاحتفاء الشعبي الكبير الذي تمتع به الشيخ محفوظ رحمه الله في الانتخابات الرئاسية عام 1995 النظام السياسي الجزائري، فعمد إلى استعمال العنف في صناديق الاقتراع لتغيير النتيجة، ثم غيّر الدستور في العام الموالي لإخراجه رحمه الله من العمل السياسي وإضعاف فاعلية حزبه.

لم تشفع لدى النظام السياسي نفسية العفو التي تعامل بها رحمه الله، وصبره الطويل على التزوير المستدام في كل الاستحقاقات الانتخابية، وعدم اعتماده سبيل التهييج الجماهيري، وبحثه الدائم عن تطمين السلطات حتى تتقبله هو ومناضلي حركته وتسمح لهم بهوامش في المشاركة السياسية تتناسب مع حجمه الشعبي الذي ظهر في الانتخابات الرئاسية عام 1995 بما يمكنه من المساهمة في تجسيد مطلب المصالحة الوطنية، ونهضة البلد.

وفي الأخير أدرك عليه رحمة الله أن النظام السياسي القائم ليس شريكا يُعتدُّ به في العمل السياسي الوطني المشترك، ونظر إلى منعه من التشرح في الانتخابات الرئاسية عام 1999 أنه محاولة خبيثة لاغتياله سياسيا، ليس لمصلحة الوطن ومصلحة الدولة كما كان يتشدق به بعض المسؤولين في تبرير مسار التزوير، ولكن لمصلحة شخوص الحكام والمسؤولين، ولمصلحة تيارات علمانية منها من يشتغل لصالح الأجانب. ثم جاءت الانتخابات التشريعية عام 2002 فأنهت حياته السياسية رحمه الله إذ انتقم أصحاب القرار من إصراره على الترشح بما جعل إقصاءهم الظالم خادشا لشرعية انتخاب عبد العزيز بوتفليقة في عهدته الأولى خدشا لم يتقبله هذا الأخير أبدا، وقد تمثل الانتقام في طرائق عدة منها زحزحة الحركة من المرتبة الثانية بعد التجمع الوطني الديمقراطي في برلمان 1997 إلى المرتبة الرابعة بعد حركة الإصلاح الوطني في الانتخابات التشريعية عام 2002، كما كان تراجع الزخم الشعبي الذي ظهر في هذه الانتخابات مؤلماً له كثيرا، رغم رباطة جأشه التي رأيتها فيه شخصيا حين حدثته بعد النتائج عن تفوق حزب الشيخ عبد الله جاب الله فقال لي: (( أحمد الله أن الذي تجاوزنا حزب إسلامي)).

لقد أثرت هذه الأحداث المؤلمة كثيرا في قناعاته فبدأ يُفكر في الابتعاد التدريجي عن نظام الحكم، ومن دلائل ذلك ما أشهد به أمام الله مما كان يقوله لنا في الجلسات المغفلة عن انحرافات السلطات الحاكمة الخطيرة بما كان لا يسمح حتى في التفكير فيه. ولئن تجاوز الشيخ محفوظ نحناح عن الذين أقصوه عام 1995 وسمح في حقه، فإنه لم يتجاوز عن الذين أقصوه عام 1999 ، وأظهر سخطه عما حدث له كما لم يفعل مع ما حدث له من قبل، وسمعته بنفسي يعبر عن ذلك لبعض المسؤولين الكبار في الدولة، بل إنه أخذ ينظّر لتغيير الخط السياسي من خلال تأليف كتاب تحت عنوان “الدولة وأنماط المعارضة” ومن غرائب ما حصل بعد وفاته اختفاء مسودة هذا الكتاب وتغييبه نهائيا.

أضرّت كل تلك الأحداث بمعنويات الشيخ محفوظ وبصحته رحمه الله، فلم يصبح بتلك البشاشة والأريحية في التعامل المعروف بها، وصار يتغيب عن تسيير شؤون المكتب التنفيذي الوطني، وفي سنة 2003 توفاه الله رحمه الله رحمة واسعة.

بعد وفاته ابتليت حركته بالانشغال بنفسها ومعالجة حالة الانشقاقات والخلافات الكبرى التي وقعت فيها، ومن دلائل صرف الاختلافات عن الحكمة والعقلانية السياسية شدة الارتباط بالنظام البوتفليقي الذي باتت كل المؤشرات تدل على إفلاسه واستحالة إصلاحه من الداخل، وقد كان الخطأ الفادح الناتج عن ذلك النهج ( الذي لا علاقة له بنهج الشيخ محفوظ) فتح العهد الرئاسية لصالح بوتفليقة عام 2008.

لم ينفع النهج الذي اتّبعته الحركة المصلحة الوطنية حيث رأينا جميعا المآل الذي وصلت إليه البلاد وكيف سيطرت عصابات خطيرة على القرار، لم يخلصنا من تغوّلها سوى الحراك الشعبي، كما لم ينفع ذلك النهج المصلحة الحزبية حيث عرفت الحركة انشقاقات خطيرة، وتراجعا في الانتشار وفي الرمزية وفي همة وحماس المناضلين، وضاعت منها مؤسسة الشبيبة والمؤسسة الطلابية وعرفت مؤسستها الاجتماعية هزات وانشقاقات، وتراجعت في الانتخابات التشريعية عام 2012 رغم التكتل الإسلامي الذي أقامته مع حركة الإصلاح والوطني وحركة النهضة، حيث لم يحقق “تكتل الجزائر الخضراء” النتائج المرجوة على شاكلة نتائج التيار الإسلامي في العالم العربي في أجواء الانتفاضات الشعبية.

لقد رسّخ هذا النهج– المخالف للتوجهات المؤسسة للحركة الإسلامية في الثمانيات- توالي الأزمات الخارجية والداخلية منذ بداية التسعينيات، وشعور الجميع بأهمية الحماية داخل مؤسسات الدولة، حتى صار مكونا جينيا يتحكم في فكر وتصرفات أغلب إطارات الحركة. وأحسن من عبر عن هذه الحالة عبد الحميد مهري رحمه الله بقوله: ” لما أصبح الجزائري يشعر بالطمأنينة عند رؤيته الدبابة في الشارع معنى ذلك أن الأزمة صارت عميقة جدا” وأستطيع أن أقول أن النظام السياسي نجح في تحويل الأزمة لصالحه، كنظام سياسي، دون أن ينجح في خدمة البلد من حيث الحريات والتنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي والتطور العلمي والتكنولوجي، والحضاري بشكل عام.

ولكن استطاع الربيع العربي عام 2011 ، وانهيار منظومات الحكم المستبدة والفاسدة في عدد من الدول العربية، وكذلك التحركات الشعبية في جانفي من نفس السنة بالجزائر أن يهز تلك القناعات التي ترسخت في الحركة فجعلت عموم المناضلين يشعرون بأنهم في المكان الخاطئ من التاريخ فسارعوا إلى مغادرة الحكومة بعدما تأكد لمجلس الشورى الوطني أن الإصلاحات التي وعد بها بوتفليقة أُفرِغت من محتواها، وفق ما بيّنه البيان الرسمي للحركة، والبيان الجماعي لتكتل الجزائر الخضراء، ووفق التقرير السلبي جدا عن محصلة التحالف الرئاسي، الذي قدمه رئيس الحركة للمؤسسات وحتى للرأي العام آنذاك. ويكفي النقر في محركات البحث الإلكترونية للحصول على هذه النتائج والتقارير.

عندما وصلت الحركة إلى هذه الخلاصة، خرجت من الحكومة عام 2012، ثم جاء مؤتمر 2013 فغيّر النهج السياسي واختار القيادة التي تناسب الخط الجديد، وثبّت الرؤية السياسية التي صدّقتها تقارير الفرصة الأخيرة قبيل الخروج من الحكومة، بتأثير من الأحداث الكبرى التي هزّت القناعات هزّا عنيفا،، مثل الربيع العربي عام 2012 ثم الحراك الشعبي عام 2019.

شرعت الحركة ابتداء من 2012 – عند قرار الخروج من الحكومة ثم ابتداء من المؤتمر الخامس الذي حمل شعار ” حركة تتجدد وطن ينهض” – في إعادة النظر في فهم مدلولات العلاقة بين المصلحة الوطنية والمصلحة الحزبية، بالتأكيد بأنه لا يمكن للوطن أن ينهض دون أن تتجدد الحركة في رؤاها وخططها وبرامجها ومواقفها وسياساتها وخطابها، ولا يمكن أن تتجدد الحركة دون صناعة البيئة التي ينهض بها الوطن، من خلال الضغط على النظام السياسي، عبر العمل الشعبي والخطاب الإعلامي والرقابة السياسية والبرلمانية، وغير ذلك.

ومن تلك اللحظة وعلى أساس هذا الشعار شرعت الحركة في إحداث ثورة على مستوى الفكر والاستراتيجيات والمقاربات السياسية والدعوية والتنظيمية والتكوينية، عبر إعادة توزيع الوظائف الفكرية والسياسية، والدعوية والتربويّة، والاجتماعية والمجتمعية، ثم عبر مقاربة المقاومة السياسية في الخط السياسي والتخصص الوظيفي في الخط الاستراتيجي، فحرّكت الساحة السياسية عبر تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي منذ 2015 وكانت هي الطرف الأساسي في تنظيم تجمع المعارضة التاريخي في مازفران، وكان من نتائج ذلك على مستوى المصلحة الحزبية أن الحركة حققت نموا في النتائج الانتخابية عام 2017 واسترجعت الولايات التي ضاع فيها تمثيل الحركة في انتخابات 2012، ولكن دون المأمول بسبب عدم اكتمال الصورة الجديدة للحركة في ذهن الناخبين والعزوف الانتخابي العام الذي تأثرت به نتائج كل الأحزاب من حيث عدد الأصوات، ولكن وقع النمو اللافت بالضِّعف في الانتخابات التشريعية عام 2021 بزيادة 34 مقعدا على انتخابات 2017، وهي النتيجة التي اقتربت بها الحركة لأول مرة من أعلى نتيجة عام 1997 (69 مقعدا) في زمن الشيخ محفوظ في الوقت الذي كانت فيه الحركة موحدة وكان الإقبال الشعبي على الانتخابات كبيرا. وقد فسَّرتُ هذا الاقتراب من النتيجة التي حققها الشيخ محفوظ كرسالة للمناضلين بأن هذا هو النهج الأصلي الذي بدأت به الحركة من منابعها الإسلامية الأولى، والذي حاول الشيخ محفوظ الرجوع إليه قبيل وفاته، كما شرحنا ذلك أعلاه، ولم تسعفه المنية للأسف الشديد لتحقيق ذلك إذ غادر قبل أن يشرح الخريطة وصار كل واحد من أتباعه يفسرها وفق قناعاته وموقعه وطموحاته.

أما النتائج التي تحققت لفائدة المصلحة الوطنية فهي حالة الوعي التي تشكلت لدى الجزائريين عبر العمل السياسي المشترك والتي فجرت الحراك الشعبي الذي خلّص الجزائريين من المجموعات المافياوية (التي سماها الحراك “العصابة”) التي تسلطت على البلد أثناء العهد البوتفليقي.

لم تكن النتائج الإيجابية التي حققتها الحركة بعد تغييرها خطابها وخطها السياسي بين 2013-2023 تتعلق بالانتخابات فقط، فقد تميزت بتحسن رمزيتها وارتفاع سمعتها ومعنويات مناضليها، كما تحقق لها استقرار غير مسبوق ونجحت في إنجاز الوحدة الاندماجية مع جبهة التغيير واستمر النقاش حول موضوع الوحدة مع الحركات الإسلامية الأخرى، ونمت هياكلها التنظيمية، واسترجعت مؤسستها الطلابية واستقر وضع مؤسستها الاجتماعية وأسست فضاءات مجتمعية أخرى بثلاث أضعاف غطت وظائف أساسية للحركة كانت متروكة أو ضعيفة، استطاعت أن تنتشر في كامل التراب الوطني وبعضها وصل الى العالمية، وعاد إلى صفوف الحركة أعداد كبيرة من القادة والمناضلين الذين تركوها، بسبب الوحدة أو للعمل في اختصاصات يميلون إليها صارت متوفرة في المؤسسات الجديدة، كما أن الحركة استرجعت مكانتها الدولية وصار رجالها قادة في منظمات عالمية مرموقة في العديد من المجالات، وباتت في طليعة الداعمين للقضية الفلسطينية على المستوى العالمي.

ويبقى السؤال مطروحا، في الأخير، هل هذا التغيير والتطور الإيجابي الذي وقع في الحركة والذي ثمنه بما يفيد الإجماع مؤتمر 2023 هو تغيير عميق نفذ إلى المركّبات الجينية للحركة التي صنعتها الأزمات فجعلتها تنحو تلقائيا نحو دوائر السلطة؟ أم هو مجرد طفرة شديدة التأثير ولكنها عجزت عن النفاذ إلى المركبات الجينية المحصنة في أعماق نفوس وعقول إطارات الحركة، حتى أولئك الذين شاركوا في قيادة الحركة بين 3013-2023؟ وهل سيتلاشى أثر الطفرة بعد مغادرة رئيس الحركة الذي أحدثها وقادها؟ وهل ستعود الحركة عندئذ لأحضان النظام السياسي، وتندمج فيه من جديد، رغم استمرار حالات الفساد والفشل في تحقيق نهضة البلد، ورغم الأدلة الألف بأن التغيير من الداخل ليس ممكنا، خصوصا بعد فشل مفاوضات تشكيل الحكومة التي أبان فيها النظام السياسي بأنه لم يتغير شيء من عقليته الإقصائية ونزوعه للهيمنة والتحكم وإضعاف المنافسين والشركاء؟ وخصوصا بعد النتائج الإيجابية، استراتيجيا وسياسيا، التي حققها النهج المعارض المتبصر لصالح المصلحة الحزبية للحركة والمصلحة الوطنية للجزائر؟

إن الأيام والنتائج ستبين، ولئن كان الربيع العربي قد أدى دوره في حدوث صحوة المناضلين في 2011 كما بيّناه أعلاه، كحقنة تطعيم أولى ضد الاستبداد، ولئن كان الحراك الشعبي عام 2019 قد أكد التطعيم كحقنة تذكير فإن مبررات حدوث تحولات اجتماعية واقتصادية وسياسية على ذات المنوال لا تزال قائمة، والخشية أن تجد الحركة نفسها مرة أخرى في المكان الخاطئ من التاريخ، فلا تسلم الجرة في كل مرة!